寄稿

「東京亜熱帯の楽園 神秘の離島八丈島3日間」

2023/04/19

4月12~14日に阪急交通社企画「東京亜熱帯の楽園 神秘の離島八丈島3日間」の旅行に行ってきました。

12日の八丈島が強風の為着陸出来ない時羽田に引き返す条件付きで羽田発12:15分に登場しました。着陸15分前は大雨と強風であったが着陸時運よく雨が止み強風も収まり無事着陸できました。バスガイドさんは長靴で迎えられました。八丈島は年間昼夜晴天の日が9日と朝夜雨が降り昼好天気が20日間でいつも南西10m以上の風が吹き9メートル以下はそよ風、と何時も風が吹いてるとのことです。

12日は曇り時々雨に降られ、13~14日は天気に恵まれましたが、黄砂で空がカスミ、時折青空が見えました。

- 12日は、

① 都立八丈植物公園の大自然公園散策と温室を案内して頂き南国特有の花や木を鑑賞しました。

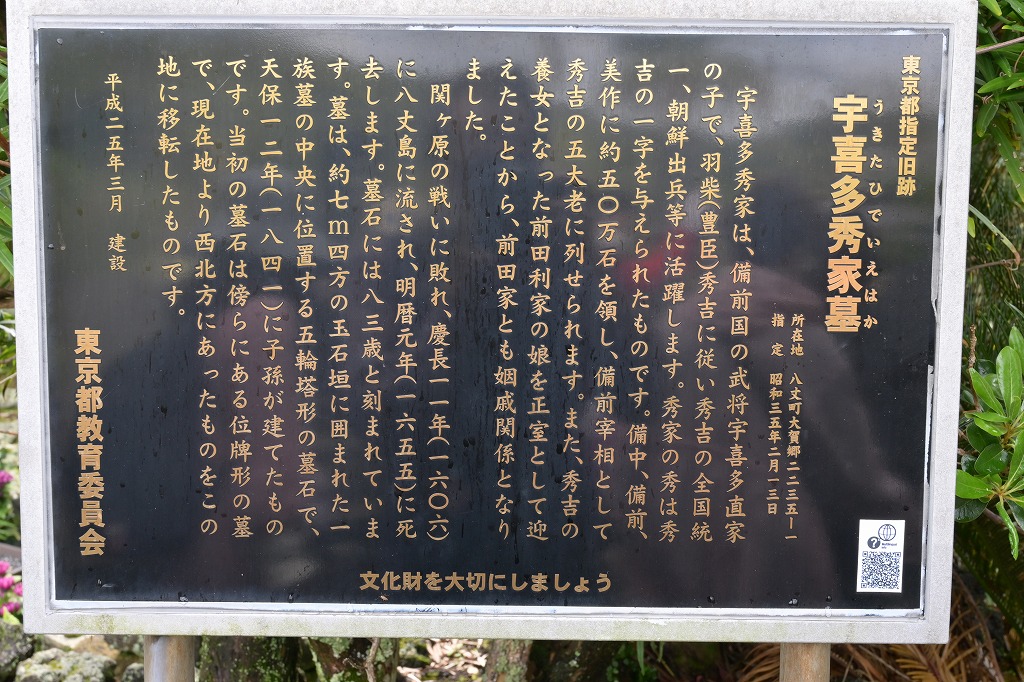

② 宇喜多秀家卿の墓を見学。関ケ原の戦いに敗れて流人となり生涯独身を通して、豪姫とも会うことができなったが町民に大変親しまれ、町の発展に貢献されたようです。

③ 南原千畳敷(八丈富士が噴火した際に出来た溶岩大地・真っ黒い溶岩がゴロゴロして、前方に八丈小島(無人島)が見えてました。リードパークリゾートホテルに宿泊。食事は地元産の魚・肉・野菜など焼酎が美味しかったです。

- 13日の朝に水平線から昇る日の出(5時18分)の写真を撮りました。

① ふれあい牧場から絶景が広がるゆるやかな傾斜地に牛が放牧されて、のどかな雰囲気でした。展望台から八丈富士(標高854,3m)八丈富士と三原山の間が平坦なところが滑走路と町となってました。八丈富士の中腹をぐるりバス観光しました。

② あしたば(八丈島伝統野菜)工場見学

③ 大阪トンネル展望台から八丈島随一の景観広がる、天気が良かったが、黄砂カスミ少し残念でした。

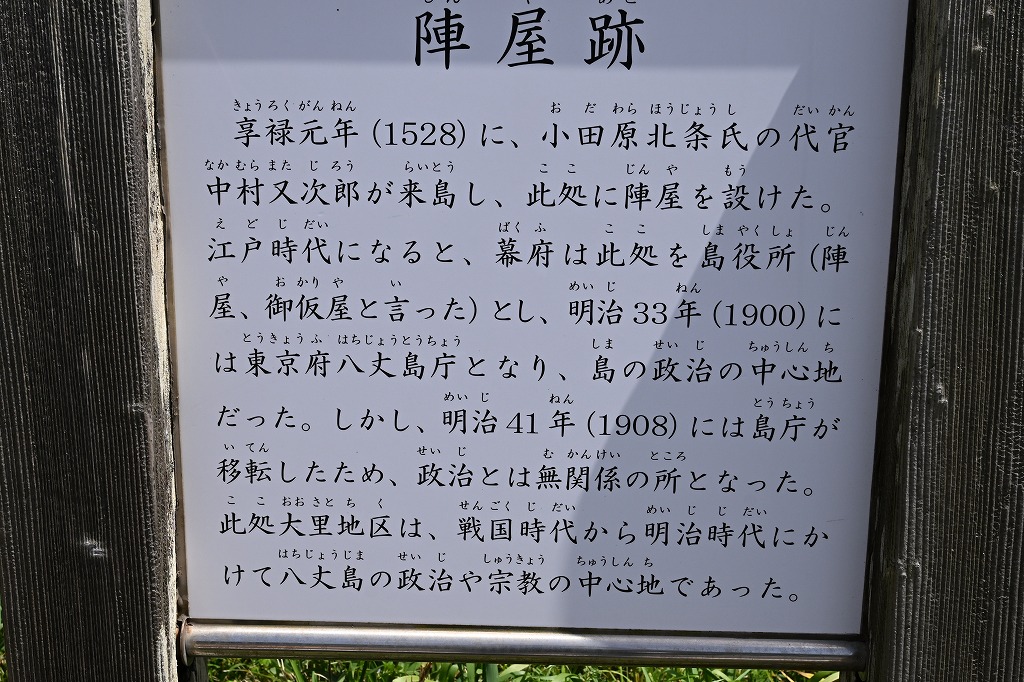

④ 陣屋跡・江戸幕府の島役所跡の玉石垣が珍しかったです。当時浜から担ぎ上げて積んだようです。八丈高校の生徒が玉石を数えたら約7,5万個あったようです。

⑤ 昼食は島寿司(白身魚をズケした)でした。

⑥ 名古の展望台から絶景の海岸美でした。強風のときは他の港に大型船が着けられない時に沖に大型船が停泊し漁船で送り迎えするようです。

⑦ 末吉温泉みはらしの湯に浸かり疲れを癒しました。

⑧ 八丈島で一番高い登龍峠展望台から島全体を見渡せるが、西日と黄砂で墨絵の様で見渡すことが出来ませんでした。ホテル夕食後の夜8時からホテル屋上に於いて、指導者の下で天体望遠鏡をのぞき北斗七星などの星座を見ること出来ました。

- 14日の最終日は、

① 服部屋敷は江戸時代幕府の貢上絹(年貢として黄八丈)を運ぶ御用船の役割をした。島名物の八丈太鼓の見学を楽しみ、庭に樹齢700年のソテツを見ることが出来た。

② 裏見ヶ滝を散策した。流れ落ちる滝の裏側を望むこと出来る珍しいスポットで傘が必要であった。

③ 八丈島地熱利用農産物直売所に於いて買い物した。

④ 八丈空港に12時に着いたら青空の下に八丈富士の山頂がハッキリ見ることができました。ラッキーです。

3日間比較的天気に恵まれ、観光バス運転手さん・バスガイドさんは町職員であり、運転手は観光バス・島内運行バスを交代して、ゆっくり運転していただき、ガイドさんはユーモアたっぷり各地を詳しく案内していただき楽しむ事が出来ました。また、運転手の紹介で他のバスガイドの秋田県阿仁町出身に会うことができました。八丈空港13:50分発で無事に帰る事が出来ました。

三平 俊悦(S39A)

八丈島空港

八丈植物公園

八丈植物公園

植物公園キョン

キョン

植物公園シソンハンエイとソテツ

ミッキーマウス

宇喜多秀家卿墓

宇喜多秀家

岡山城石

岡山県産久福松

八丈富士バックに宇喜多秀家と豪姫

南原千畳敷

南原千畳敷

ナズマドから八丈小島

ホテルから朝日

朝日

ふれあい牧場から八丈富士

ふれあい牧場から滑走路

黒牛親子

大阪トンネルから眺望

陣屋跡玉石石垣

玉石

玉石石垣

玉石苔

陣屋跡

明日葉

黄八丈染

名古の展望台

朝日

服部屋敷八丈太鼓

服部屋敷ソテツ

服部屋敷ソテツ樹齢700年

裏見ヶ滝玉石階段

裏見ヶ滝・裏から

裏見ヶ滝正面

裏見ヶ滝・ハート石

裏見ヶ滝エダシダ

飛行場から八丈富士

八丈富士